【RFP(提案依頼書)作成・テンプレートサンプル(Word)あり】サイトリニューアルコンペを成功へ導く完全ガイド

Blog東京・大阪のWeb制作会社アリウープのナレッジBlog

近年、多くの企業が海外市場をターゲットにした多言語対応のWebサイトを構築しています。しかし、単に翻訳しただけのサイトを作っても成功しません。文化や商習慣を考慮したローカライズ、多言語SEO、法規制対応などが求められます。

本記事では、海外向けWebサイト制作の“多言語対応・デザイン・集客”にポイントを絞り、初心者さんでもわかりやすいように解説していきます。

海外向けWebサイトをなぜ作成するのか、改めて確認しておきましょう。

✅ 海外顧客との接点を作る:ターゲット市場に合わせた情報発信が可能。

✅ リードジェネレーション:SEOやコンテンツマーケティングで海外からの問い合わせを獲得。

✅ ブランディング強化:現地の競合と差別化し、企業の信頼性を向上させる。

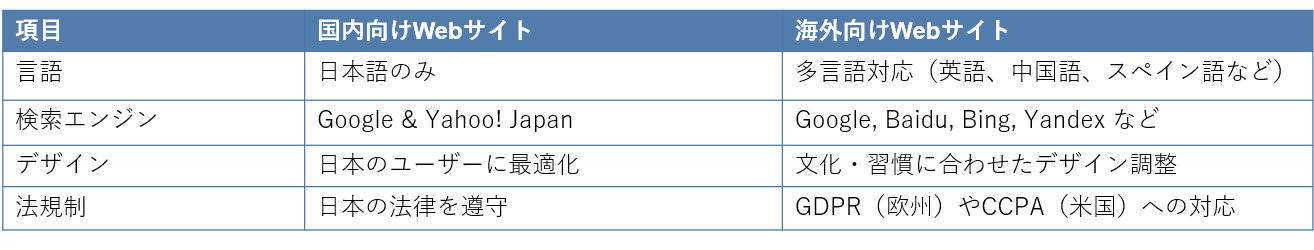

国内向けサイトとはこのように違っています。

ここからは多言語サイト・海外向けサイトを制作する際に必ず知っておきたい、基本的な考え方をお伝えします。

海外向けWebサイト制作におけるローカライズとは、現地の文化やビジネスマナーを考慮したうえで文章構造を考えたり、翻訳したりすることです。海外向けWebサイトの成功には、このローカライズが必要不可欠です。

さらに、適切なドメイン構成 や検索エンジン対策(SEO) も重要なポイントとなります。

では本記事のタイトルにもなっている、“多言語対応・デザイン・集客”のキーワードを頭にいれつつ、実際にどういったことが含まれているのか見ていきましょう。

Webサイトのコンテンツは、現在ある日本向けのサイトを単に言葉を置き換えるだけでは不十分です。各国の文化やビジネスマナーに適応することで、ユーザーの信頼感やブランドの受け入れやすさが向上します。特に重要な翻訳については後のコンテンツ制作のポイントの章で説明していきます。

海外向けWebサイトを制作する際、ターゲット市場に合わせたデザインとUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)の最適化は非常に重要です。各国の文化、視覚的嗜好、ユーザー行動を理解し、それに適したデザインを採用することで、現地ユーザーのエンゲージメント向上やコンバージョン率の向上が期待できます。

デザインでよくある落とし穴としては、

・日本の感覚でシンプルすぎるデザインにしてしまい、海外ユーザーには物足りない

・色やレイアウトがターゲット市場の文化に合っていない

などがあります。

では代表的な市場ごとのデザインの特徴をご紹介します。

特徴

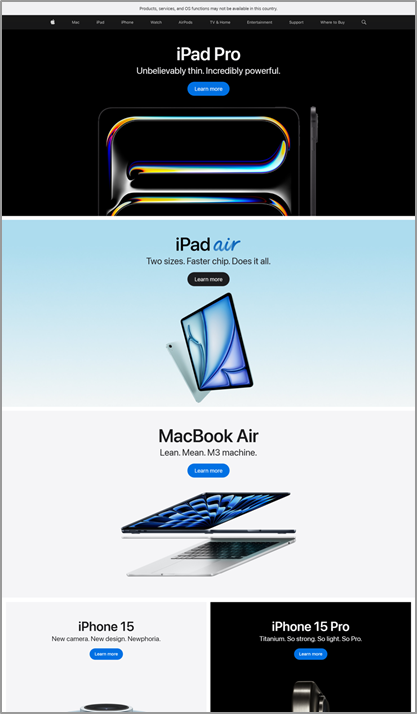

✅ シンプルでミニマルなデザイン(余白を活かしたレイアウト)

✅ 直感的なナビゲーション(スクロール中心の操作感)

✅ ユーザー主導のインタラクティブな要素(チャットボット、FAQ)

具体例でいうとApple(米国)がわかりやすいのではないでしょうか。

白を基調としたシンプルなデザイン。テキストよりも視覚的な要素を重視し、ユーザーが迷わないわかりやすいUXを提供していますね。

ポイント

特徴

✅ 画像やテキストを多用し、情報量が多いデザインが好まれる

✅ 赤や金などの派手な色使いが多い(縁起の良い色)

✅ QQ、WeChatなどの独自のSNSとの連携が重要

具体例として、Alibaba(中国)は、トップページに多くの情報を詰め込み、ユーザーがスクロールしながら必要な情報を探せる構造になっています。

ポイント

特徴

✅ 右から左(RTL)表示に対応したレイアウトが必要(アラビア語圏)

✅ 豪華で洗練されたデザインが好まれる(ゴールド、ダークブルー)

✅ 信頼性を強調するデザイン(企業の歴史、認証バッジ、顧客の声を掲載)

ポイント

特徴

✅ スマートフォンユーザーが多く、モバイルファーストデザインが必須

✅ 明るく親しみやすいデザインが好まれる

✅ SNS連携を強化(Facebook、Instagram、LINEが人気)

ポイント

このように国や市場によって違いがあるので注意が必要です。

特に色の意味には注意しなければいけません。

例えば“赤”は日本や中国ではポジティブ(お祝い・幸運)ですが、欧米では「危険・警告」と捉えられたり、

“白”は日本では清潔感がある色ですが、中国では「死や喪を連想」するため注意が必要です。

上記のようにターゲット市場ごとにデザインの好みやUI/UXの特性は大きく異なります。

知らずに“コーポレートカラーだし全体を〇色にしておこう・・・”と安易に考えてしまうとその市場にそぐわない場合や、思ったようなブランディングができないこともあるということです。

先ほど例をあげたように、デザイン・UI/UXの違いについて簡単にまとめると

3つめは集客です。

ドメインとは、インターネット上の「住所」のようなもの です。これはサイトを構築する際はじめに考える部分です。

これはWebサイトにアクセスする際の識別名であり、例えば「example.com」のような形式になります。

ドメインの主な種類

gTLD(一般トップレベルドメイン):.com、.org、.net など、国を限定しないドメイン

ccTLD(国別コードトップレベルドメイン):.jp(日本)、.fr(フランス)

など、多言語Webサイトを運用する際、ターゲット市場に適したドメイン構成 を選ぶことがSEOやユーザーの信頼獲得に大きく影響します。

もう少し詳しく見てみましょう。

🔹 例:example.co.uk(イギリス)、example.jp(日本)

🔹 メリット

✔ 検索エンジンがその国向けのサイトと認識し、現地SEOに有利

✔ ユーザーにとって「このサイトは自国向け」と認識しやすい

🔹 デメリット

✖ 国ごとにドメインを取得・管理する必要があり、コストがかかる

✖ 新規ドメインは検索エンジンに認識されるまで時間がかかる

👉 推奨ケース:特定の国にフォーカスする場合(例:日本向けなら.jp、フランス向けなら.fr)

🔹 例:example.com/jp/(日本向け)、example.com/fr/(フランス向け)

🔹 メリット

✔ メインドメイン(例:example.com)のSEO評価を維持できる

✔ サーバーや管理の手間を減らせる

🔹 デメリット

✖ 国別ドメインより検索エンジンの地域評価がやや弱い

✖ ユーザーにとって「ローカライズされているサイト」と感じにくい

👉 推奨ケース:グローバルなブランドサイトを1つのドメインで統一管理したい場合

🔹 例:jp.example.com(日本)、fr.example.com(フランス)

🔹 メリット

✔ 一定のSEO効果が期待でき、国ごとにカスタマイズしやすい

✔ 運用しやすく、国別ドメインより管理コストが低い

🔹 デメリット

✖ ccTLDほどのSEO効果はなく、検索順位で不利になることがある

✖ ユーザーにとって信頼性がccTLDより低い場合がある

👉 推奨ケース:SEO効果を維持しつつ、各国向けにある程度ローカライズしたい場合

SEO対策については後で解説いたしますが、まずドメインを理解しましょう。

上記はまだまだ一部ですが、多言語対応では、翻訳だけでなく、現地の文化・SEO対策・コンテンツの自然さ・ドメイン構成 などを考慮したローカライズが必須ということです。

次は“集客”として大切なSEOに関して学んでいきます。

ドメインの章でも触れましたが、集客の“SEO対策”について少し詳しく見ていきましょう。

海外向けWebサイトを作る際、SEO(検索エンジン最適化)は欠かせません。しかし、国や地域によって検索エンジンのシェアや最適化のポイントが異なります。特定の国で検索結果の上位に表示されるためには、その国の検索エンジンに最適化したSEO対策が必要です。

よくある落とし穴は

・Google対策だけをして、Baidu(中国)やNaver(韓国)などのローカル検索エンジンを無視

・SNSマーケティングで、日本と同じプラットフォームを使ってしまう

などがあります。

まず、Googleだけが検索エンジンではないことを理解しましょう。国によってはGoogleのシェアが低く、独自の検索エンジンが使われています。

Googleは世界で最もシェアが高い検索エンジンであり、基本的なSEO対策は以下のポイントです。

✅ Google向けSEOの基本

例:アメリカ向けのSEO戦略

🔹 ブログ記事を活用し、検索意図に合った長文コンテンツ(1500〜2500文字)を作成

🔹 FAQページを設置し、Googleの「ゼロクリック検索」に対応

🔹 高速表示を意識し、画像の最適化やサーバー速度の改善

多言語サイトでは、検索エンジンに適切に認識されることが重要 とお話しましたが、そのために使う「Hreflangタグ」についても簡単に解説しておきます。

🔹 Hreflangタグとは?

<link rel="alternate" hreflang="xx-XX" href="URL" /> を設定することで、Googleが「どの言語・地域向けのページか」を理解し、適切な検索結果を表示します。

🔹 設定例(日本語・英語・フランス語のページがある場合)

<link rel="alternate" hreflang="ja" href="https://example.com/ja/" />

<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://example.com/en/" />

<link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://example.com/fr/" />

✅ Hreflangタグを使うメリット

中国ではGoogleは利用できず、代わりに“Baidu(百度)”が主流の検索エンジンです。BaiduのSEO対策はGoogleとは異なる点が多いため、中国向けWebサイトを作る場合は注意が必要です。

✅ Baidu向けSEOのポイント

例:中国向けのSEO戦略

🔹 .cnドメインを取得し、中国国内のサーバーでホスティング

🔹 WeChatミニプログラムを活用し、Baidu検索と連携

🔹 動画コンテンツを活用し、Baiduの動画検索で上位表示

ロシアではGoogleよりも“Yandex(ヤンデックス)”のシェアが高いため、ロシア向けSEO対策をする場合はYandexに最適化する必要があります。

✅ Yandex向けSEOのポイント

例:ロシア向けのSEO戦略

🔹 ロシア国内のドメイン(.ru)を使用し、信頼性を高める

🔹 ロシア語の自然なコンテンツを作成(キーワード詰め込みNG)

🔹 地域別に最適化したサイトを作成(モスクワ・サンクトペテルブルクなど)

韓国ではGoogleも普及していますが、特にBtoC向けサイトでは“Naver(ネイバー)”が主流です。Naverは独自の検索アルゴリズムを持ち、SEOの対策方法がGoogleとは大きく異なります。

✅ Naver向けSEOのポイント

例:韓国向けのSEO戦略

🔹 Naverブログを開設し、定期的に記事を更新

🔹 Naverカフェ(掲示板)での口コミを増やす

🔹 韓国語でのレビュー・コメントを集め、エンゲージメントを向上

国ごとにSEOの最適化ポイントは異なりますが、共通する重要な要素もあります。

簡単にまとめていますので参考にしてみてください。

海外向けWebサイトのSEO対策を適切に行い、各国の検索エンジンで上位表示を目指しましょう。

ここからはもう少しわかりやすく、コンテンツ制作を軸に“多言語対応、デザイン、集客”を学んでいきましょう。

まず、翻訳についてです。

単に翻訳しただけの内容では不十分であり、文化的な違いや各国のユーザーのニーズに合わせた最適なコンテンツ戦略が求められます。

海外向けWebサイトを作る際、「とりあえず英語に翻訳すればOK」と考えてしまいがちですが、それでは現地ユーザーの心に響きません。

よくある落とし穴は

・自動翻訳や直訳で済ませてしまい、意味が伝わらない

・キャッチコピーや表現が文化的に適切でない

などがあります。

各国・地域の文化や価値観に合わせて“ローカライズ(現地最適化)”をすることが重要です。

ローカライズのポイント

✅ 直訳ではなく、各国の文化や価値観に合わせた表現を使う

✅ 現地の専門用語や業界用語を正しく使用する

✅ 通貨・日付・単位(km/マイル、円/USD)を現地仕様に合わせる

✅ ビジュアル(画像・動画)も文化に合わせて調整する

具体例

❌ NG: 日本のWebサイトをそのまま英語に翻訳しただけのコンテンツ

✅ OK: アメリカ向けならカジュアルな表現を増やし、中国向けならフォーマルな文章を使用する

具体的な注意点:

✅ 直訳ではなく、ネイティブのライターによるローカライズを行う

・「おもてなし精神」を英語に直訳すると伝わらないため、「Exceptional Customer Service」と意訳するなど調整が必要

✅ 文化に応じた表現を使う

・日本:「信頼と実績の〇〇年」 → 欧米では「具体的な実績(例:100万ユーザー突破)」の方が伝わりやすい

・中国:「世界最高品質」 → 誇張表現が好まれるため、比較的強めな表現が効果的

✅ 単位・通貨・日付フォーマットを適切に変更

・日本:「1,000円」 → アメリカ:「$7.5 USD」

・日付:「2025年2月18日」 → アメリカ:「February 18, 2025」

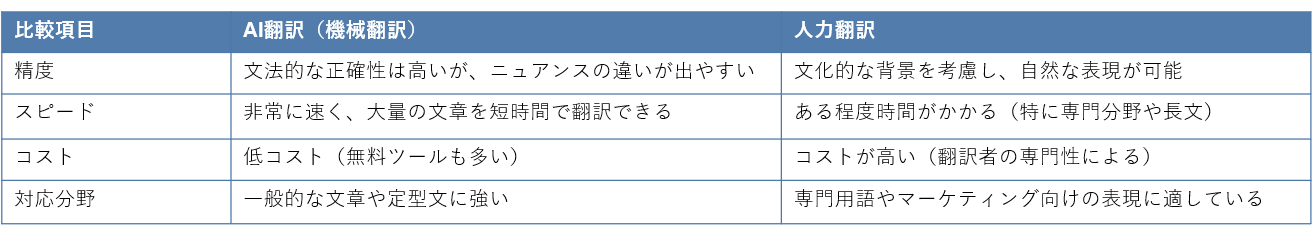

翻訳といってもいろいろな方法があります。

AI翻訳と人力翻訳の違い、その他の選択肢、そして最適な使い分けについても知っておきましょう。

重要になるのが「翻訳の質」と「コスト・スピード」のバランスです。

AI翻訳(機械翻訳)と人力翻訳の違い

🔹 AI翻訳(機械翻訳)

例:Google翻訳、DeepL、Microsoft Translator

🔹 人力翻訳(プロの翻訳者)

例:翻訳会社、フリーランス翻訳者

🔹 AI+人力のハイブリッド翻訳

✅ スピード重視なら「AI翻訳」

👉 更新頻度が高いコンテンツ(例:ブログ、ニュース、FAQ)にはAI翻訳が有効

✅ 品質が求められるなら「人力翻訳」

👉 企業の公式情報やマーケティングコンテンツにはプロの翻訳者を利用

✅ コストと品質のバランスを取るなら「ハイブリッド翻訳」

👉 まずAIで翻訳し、その後人間が細かく修正

多言語対応では、「翻訳の質・スピード・コスト」を考慮して適切な方法を選ぶことが重要です。AI翻訳と人力翻訳、それぞれの強みを活かしながら、サイトの目的やコンテンツの種類に応じて使い分けるのがベストです。

より精度の高い翻訳が必要な場合は、専門的なWeb翻訳に強いプロの翻訳者や制作会社に依頼するのが安心でしょう。

次はコンテンツの設計です。

どの国のユーザーに向けてサイトを作るのかを明確にし、それぞれの市場に適したコンテンツを用意することが大切です。

ターゲット市場に合ったコンテンツとは?

✅ ユーザーが求めている情報を提供する(市場調査が重要)

✅ 競合サイトのコンテンツを分析し、差別化を図る

✅ 国や地域ごとの人気トピックを活用する

具体例

・ アメリカ市場向け → 企業ブログで最新のトレンドを発信(データ・統計を活用)

・ 中東市場向け → イスラム文化に配慮した表現(ハラール関連情報など)

・ ドイツ市場向け → 高品質・信頼性を強調(詳細なスペック表記が重要)

もちろん上記は一例ですが、市場により様々な違いがありますね。

さきほどのデザインの章でも触れましたが、ビジュアルコンテンツ(画像・動画・インフォグラフィック)は、言語の壁を超えて伝わりやすく、ユーザーの関心を引く重要な要素です。

しかし、国や地域によって好まれるデザインが異なるため、現地ユーザーの嗜好に合わせたビジュアルを用意する必要があります。

ビジュアルのポイント

✅ 現地の文化・価値観に合った画像を使用する

✅ 色の意味を考慮する(例:白は日本では清潔感、欧米では結婚、アジアでは喪の色)

✅ 動画を活用して、視覚的に伝える(短尺動画が効果的)

具体例

・ 欧米市場向け → 明るいカラー、シンプルなデザインが好まれる

・アジア市場向け → ゴールドや赤など、縁起の良い色を使うと効果的(中国・インドなど)

・ 中東市場向け → 人物写真を使う場合、肌の露出に配慮する

動画の活用例

・「How-to(使い方)動画」を作成し、商品・サービスの魅力を伝える

・SNS向けに短尺動画を作成し、ユーザーの興味を引く

グローバル企業のビジュアル戦略例

コカ・コーラは国ごとに広告ビジュアルを変え、欧米では爽やかな雰囲気、中国では家族団らんを強調するなど、文化に合わせた戦略を採用しています。

コンテンツを制作したら次は集客ですね。

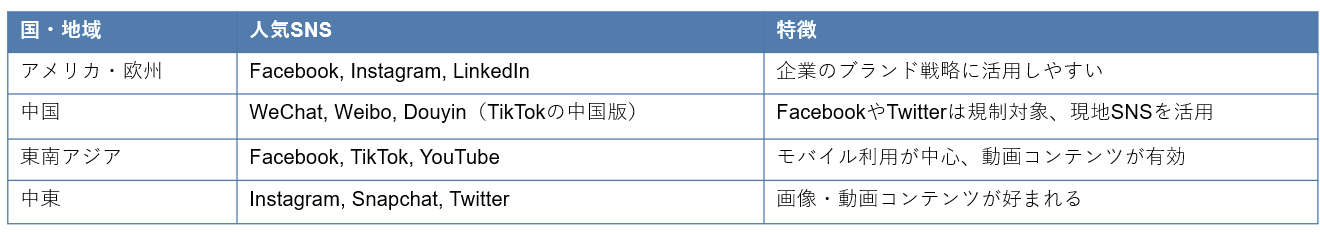

集客といえばSNSとの連携も大切です。

Webサイトだけでなく、SNSやコンテンツマーケティングを組み合わせることで、より多くのユーザーにリーチできます。

特に海外では、国ごとに人気のSNSが異なるため、それぞれの市場に適したプラットフォームを選ぶことが重要です。

下は国ごとの人気のSNSをまとめています。

具体的な活用例

📌 LinkedIn(欧米) → BtoB向けにホワイトペーパーや事例記事を発信

📌 WeChat(中国) → ミニプログラムを活用してEC機能を追加

📌 TikTok(東南アジア) → 商品紹介の短尺動画を投稿し、認知度向上

このように、ターゲット市場ごとに戦略を変えることで、海外向けWebサイトの成功確率を高めることができるのです。

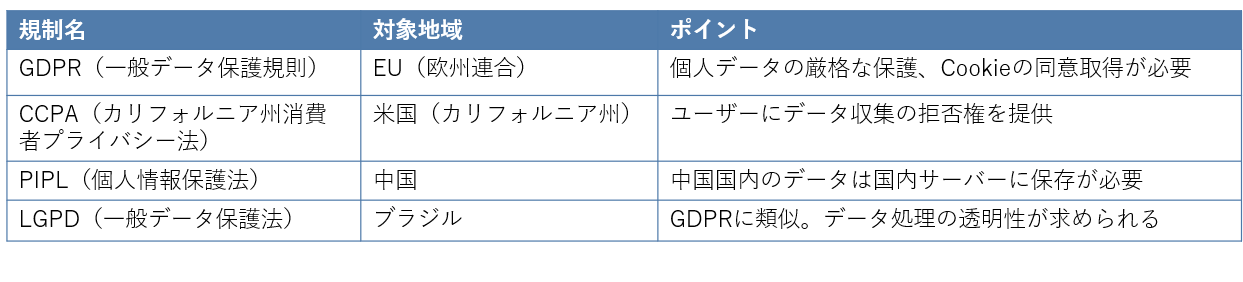

ここまでで、多言語対応、デザイン、集客の基礎はご理解いただけたと思いますが、海外向けWebサイトを運営する際は、各国のデータプライバシー法や規制を守ることが重要です。

特に欧州の“GDPR(一般データ保護規則)”は世界的に影響力があり、違反すると高額な罰金が科されることもあります。

いきなり全て理解することは難しいのでここでは、初心者さんでも理解しやすいように、主要な規制と対応策を解説します。

国ごとに異なるルールを守り、安全なWebサイト運営を行いましょう。

各国・地域ごとに異なるプライバシー規制がありますが、特に影響の大きいものを紹介します。

GDPR、CCPA、PIPLについて、もう少し詳しく見ていきます。

GDPR(General Data Protection Regulation)は、EU(欧州連合)で適用される世界で最も厳しいデータ保護規制です。

EUのユーザーを対象にWebサイトを運営する場合、GDPRに違反すると最大2000万ユーロ(約30億円)または年間売上の4%の罰金が課せられる可能性があります。

GDPRのポイント

✅ 個人データの収集・利用には明確な同意が必要

✅ ユーザーは自分のデータを削除・変更できる権利を持つ

✅ 個人情報を国外に移転する際は、厳格なルールが適用される

🔹 具体的な対応策

✔ Cookieバナーを設置し、ユーザーの同意を得る

✔ プライバシーポリシーを明確に記載し、ユーザーに開示する

✔ 不要な個人情報は収集しない(データ最小化の原則)

アメリカでは、EUのGDPRほど厳格な全国規模の規制はありませんが、カリフォルニア州ではCCPA(California Consumer Privacy Act)が施行されています。

カリフォルニア州のユーザーが対象の場合、以下の対応が必要です。

CCPAのポイント

✅ ユーザーは「自分のデータを販売しないでほしい」と要求できる

✅ どのようなデータを収集しているのか、ユーザーに通知する義務がある

✅ ユーザーが自分のデータを削除できる仕組みを用意する

🔹 具体的な対応策

✔ 「Do Not Sell My Personal Information(個人情報を販売しません)」ボタンを設置

✔ プライバシーポリシーにデータ収集の詳細を記載する

✔ ユーザーからのデータ削除依頼を受け付ける窓口を設置

中国のPIPL(Personal Information Protection Law)は、中国国内のデータを保護するための法律です。

この法律では、中国国内で収集した個人データは基本的に国内サーバーに保存することが求められます。

PIPLのポイント

✅ 中国国内のユーザーのデータは国内サーバーに保存が必要

✅ データを海外に持ち出す場合、政府の審査が必要

✅ ユーザーの同意なしに個人情報を第三者に提供してはいけない

🔹 具体的な対応策

✔ 中国向けWebサイトは、中国国内のサーバーを利用する(ICPライセンス取得)

✔ ユーザーのデータを国外に送信する場合、許可を得る

✔ 個人情報を収集する際は、明示的な同意を取得する

上記のように、海外向けWebサイトを運営する際は、国ごとのデータプライバシー規制に適切に対応する必要があります。違反すると罰則を受ける可能性もあるため、以下の基本的なポイントをしっかりチェックしましょう。

1. 各国のデータ保護法を確認する

🔹 EU(GDPR):個人データの取得・利用には明確な同意が必要

🔹 アメリカ(CCPA):カリフォルニア州のユーザーは個人データの開示・削除を要求できる

🔹 中国(PIPL):個人情報の国外移転には規制がある

2. プライバシーポリシーを適切に作成・表示する

🔹 どのデータを収集し、どのように利用するか明記する

🔹 各国の言語で表示し、ユーザーが理解しやすい内容にする

3. Cookieの同意バナーを設置する

🔹 GDPRでは必須(ユーザーがオプトインできる仕組み)

🔹 CCPAでは「Do Not Sell My Personal Information」リンクが必要

4. 個人情報の収集・保存・管理を適切に行う

🔹 必要最小限のデータのみ収集する

🔹 SSL(暗号化)を使用し、安全なデータ保管を徹底する

5. ユーザーのデータ削除・開示請求に対応できる仕組みを整える

🔹 ユーザーがデータの削除・変更をリクエストできるフォームを用意

🔹 依頼があった場合、法律に従い迅速に対応する

海外向けWebサイトでは、データプライバシー規制の順守が必須ということがご理解いただけたと思います。

特にGDPRやCCPAなどの主要な法律に対応できるよう、プライバシーポリシーの明示・適切なデータ管理・ユーザーの権利保護を徹底する必要があります。

海外向けのサイトを公開して“知らなかった…”では済まされません。自社の法務関連部署と連携して準備する必要もありますし、難しい部分も多いのでしっかり制作会社さんと連携し、理解していくようにしましょう。

ここまでは、サイトの作り方・考え方と、多言語対応・デザイン・集客を軸に、基本的な内容のご説明してきましたが、次は実際の事例をみていきましょう。

❌ 失敗①:そのままの翻訳だけで済ませてしまう

→ 対策: ローカライズ(現地最適化)を徹底し、文化に合った表現を使う

❌ 失敗②:ターゲット市場の消費者リサーチ不足

→ 対策: 市場調査を行い、現地のニーズを分析する(Google Trends、競合サイトの調査など)

❌ 失敗③:現地の決済・物流に対応していない

→ 対策: 各国で一般的な決済方法(PayPal, WeChat Pay, Alipay など)を導入し、配送オプションも最適化する

❌ 失敗④:法規制・データプライバシーに対応していない

→ 対策: GDPR(欧州)、CCPA(カリフォルニア)などの法律を理解し、適切な対応を行う

❌失敗⑤:メインビジュアルなどサイト内の写真がターゲット市場向けではない

→対策:ターゲット市場のユーザーが違和感を覚えない、「自分ごと」と捉えやすくなるような画像を選定する

❌失敗⑥:コンテンツの本文は翻訳したが、metaタグの情報(title、description、keyword)やOGPタグの内容が日本語のまま

→対策:翻訳を依頼するときから漏れているケースがあるので、metaタグ、OGPタグに記載する情報は、本文の原稿と同様に「翻訳して当然のもの」として漏れなく準備をする

まとめると、

成功するWebサイトの共通点は

✅ ターゲット市場に合わせたローカライズを徹底

✅ 現地のニーズに合った商品・サービス・UXを提供

✅ 現地SNSやマーケティング手法を活用

⚠️ 失敗しがちなポイント:

❌ 単なる翻訳だけで対応しようとする

❌ 市場調査を怠り、現地ユーザーの行動を理解していない

❌ 決済・物流・法規制を無視して展開

となります。

海外向けWebサイトの成功は、市場リサーチとローカライズの質にかかっていると言っても過言ではありません!

海外向けWebサイトは、公開して終わりではなく、継続的な運用と改善が成功のカギとなります。市場のトレンドやユーザーの反応を分析しながら、より効果的なWebサイトへと進化させることが重要です。最後に運用時に押さえておくべきポイントを解説します。

具体的な手法

✅Google Analytics 4(GA4)を活用し、国ごとのアクセス数やコンバージョン率を分析

✅ヒートマップツールで、ユーザーがどこをクリックしているか可視化

✅ A/Bテストで、異なるデザインやコンテンツを比較し、最適なものを選定

具体的な対策

✅ 新しい業界トレンドや法律の変更を反映(例:データプライバシー規制のアップデート)

✅ 翻訳だけでなく、ローカライズも考慮(例:「春のキャンペーン」は国によって開催時期が異なる)

✅ 各国の検索ワードを定期的に調査し、キーワードを最適化

具体的なチェックポイント

✅ 検索順位のモニタリング(Google Search Consoleを活用)

✅ 各国の検索エンジン(Google, Baidu, Naver など)の最新動向をチェック

✅ 競合サイトのSEO対策を分析し、改善策を検討

具体的な施策

✅ SNS広告・リスティング広告との連携 → 広告の効果をWebサイトの改善に活かす

✅ ローカルイベント・展示会で得たユーザーの声を反映

✅ 現地のレビューサイトやメディアを活用し、信頼性向上

現地のマーケターや翻訳者と協力し、ローカライズを強化し、継続的な改善をしていくことが重要ですね。

■セキュリティとデータプライバシーの管理

法規制・データプライバシー(GDPRなど)への対応の章で説明しましたが、海外ではデータプライバシーに関する法律が厳しく、適切な管理をしないと罰則のリスクがあります。常に改定がないかなど確認が必要です。

海外向けWebサイトの運用は、一度作ったら終わりではなく、市場の変化に応じて改善を続けることが成功のカギとなります!

海外向けWebサイトの成功には、ただ翻訳するだけではなく、ターゲット市場に合ったデザイン・集客・翻訳・データプライバシー対応など、多くのポイントを押さえる必要があります。特に、各国の法規制やユーザーの嗜好を考慮しないと、思わぬトラブルにつながることもあります。

また本記事で説明した内容は制作過程のほんの一部です。これらを漏れなく適切に対応し、効果的なWebサイトを運営するためには、海外向けWebサイト制作の専門知識を持つプロに依頼するのが安心です。

今のサイト運用で不安な方、新しく海外向けサイトを制作したい方など、Webサイトでお悩みの方は経験豊富なアリウープにぜひ一度ご相談ください!

【事例】

海外ユーザーの視点に合わせて情報を発信 グローバルサイトリニューアル 三菱重工サーマルシステムズ株式会社

外国人観光客にサンシャインシティの魅力を情報発信する多言語サイト構築「サンシャインシティ インバウンドサイトリニューアル」 株式会社サンシャインシティ