【RFP(提案依頼書)作成・テンプレートサンプル(Word)あり】サイトリニューアルコンペを成功へ導く完全ガイド

Blog東京・大阪のWeb制作会社アリウープのナレッジBlog

Webサイトに集客をしたり、顧客を増やす上で有効な施策、「コンテンツマーケティング」。用語を知っていても、”成果を出すコンテンツマーケティング”とはどういったものか理解してすすめていく必要があります。

SEOの効果を考える上でも、コンテンツマーケティングを通じて定期的な情報発信を行っていくことは有効です。ただし、その種類は複数あり、情報発信側のビジネスや体制などによっても最適な手法は異なります。

そこで今回は、Webマーケティング初心者の方でもわかりやすく、コンテンツマーケティングの考え方や作成のポイント、手法について紹介していきます。自社の状況に合わせて最適な施策を選択する参考にしてみてください。

コンテンツマーケティングとは、ユーザーにとって役立つ情報を提供することで、商品やサービスに興味を持ってもらい、最終的に購入や利用につなげるマーケティング手法です。

コンテンツを通じてユーザーに有益な情報を提供したり、楽しんでもらったりすることで、ファンの獲得やブランドイメージの醸成を実現できます。また、近年のSEOはユーザーが求める質の高いコンテンツの継続的な掲載が求められるため、コンテンツマーケティングはその意味でも効果的と言えます。

また、BtoBとBtoCのコンテンツマーケティングの違いもあります。BtoB企業は専門知識や技術情報を提供し、長期的な関係構築を目指します。一方、BtoC企業は感情に訴えるコンテンツを重視し、短期的な購入意欲を引き出すことが多いです。それぞれの特性に応じたコンテンツ戦略が求められます。

コンテンツマーケティングには次のような点があります。

・長期的な効果を期待できる

コンテンツマーケティングは継続的に行っていく必要がありますが、一度作成したコンテンツはその後も情報を更新・改善したり、活用できるので、長期的な効果が見込めます。

・ユーザーとの関係性を構築できる

有益な情報を発信する企業・サイトであるということが伝わると、ユーザーは定期的に訪問するようになります。継続的にコンテンツに触れてもらえれば、自社や関連商品・サービスに対する理解が深まり、ファンとして育成していくことができます。将来的に自社に関連した商品・サービスの購買を検討する際には優先度が上がることも期待できるでしょう。

質の高いコンテンツは、ターゲットの信頼を得るための手段となり、リードを獲得しやすくなるのです。

・自社の強みの再発見することで、ブランド認知度の向上へ繋がる

コンテンツを制作する上で、自社の理解を深めることが求められます。その際に、これまで気づかなかった自社の強みを再発見できる可能性があります。

改めて強みを整理、理解し発信することでユーザーの関心を引き、ブランドの認知も高まります。

・コンテンツを自社の資産にできる

制作したコンテンツは、その後の自社の販促ツールとして使用できます。例えばブログ記事を元にホワイトペーパーを作成したり、動画コンテンツを採用活動に用いたりすることもできます。

・効果が出るまでに一定の時間が必要

後述するようにコンテンツマーケティングには複数の種類がありますが、どの手法にしても、検索エンジンに評価されるのも、一般ユーザーに認知が広がるのも、ある程度の時間が必要となります。「すぐに効果が出るものではない」という認識は持っておかなくてはなりません。

・専門知識・技術とノウハウが必要

コンテンツの制作には時間がかかり、専門的な知識やスキルを持つ人材が必要になる場合も出てくるでしょう。

コンテンツを制作する上で、文章、写真、動画などの知識や技術が求められます。単に作れればいいわけではなく、ユーザーが求める情報を取捨選択したり、自社の魅力を最大化するためのアイデアなども必要です。また、コンテンツを効果的にユーザーに届ける上でのノウハウや、作成したコンテンツの分析と改善も欠かせません。従って、こうした業務に対応できる人員体制の構築も求められます。

・昨今のWebマーケティング競争の激化、必ず成果が出るとは限らない

コンテンツを継続的に制作していけば必ず成果が出るというわけではありません。上述のように、専門的な知識や技術がなくてはユーザーを満足させるコンテンツは作れませんし、ターゲット設定や戦略が間違っていると、閲覧はされていても購買など最終的な目標からは外れてしまうこともあります。

ーーーーーーーーー

注意点も上げましたが、多くの企業がコンテンツマーケティングに取り組んでいるため、コンテンツマーケティングを行わない場合、競合に負けてしまったり、差別化が難しくなってきてしまうので、"やらない"という選択肢は無い状況なのです。

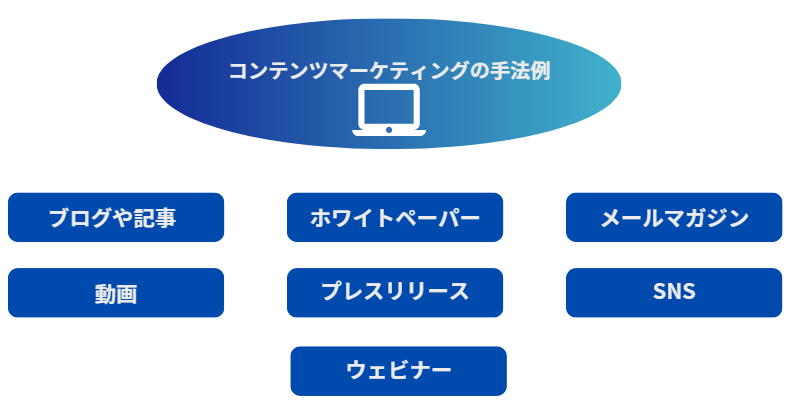

ここからは、コンテンツマーケティング手法を紹介していきます。

以下は基本的なコンテンツマーケティングの一例です。

①ブログや記事コンテンツ

ブログの形で、自社のサイトに定期的に記事を投稿する施策です。定期的な更新がSEO効果を高め、サイトへの訪問者を増やします。

記事の内容としては、自社製品・サービスの上手な活用方法、ユーザーの課題解決につながるハウツー記事、業界トレンドなど、多岐にわたります。

自社製品の直接的なPRではないハウツー記事を織り交ぜることで、業界全体に興味のあるユーザーにアプローチすることができます。

企業や業態・業界を問わずおすすめできる手法で、特に専門性の高い商品やサービスを提供している企業にとっては、Web上で情報を発信することでユーザーの理解を深めることにもつながりますし、自社内でもスタートしやすい施策ではないでしょうか。

また、自社のサイト内にと書きましたが、現在は外部プラットフォームに掲載する企業も増えています。その一つが noteです。

プラットフォーム内の既存ユーザーにリーチしやすいため、新規顧客やライトユーザー向けのカジュアルな情報発信に有効です。拡散、SNSでシェアされやすい利点などもあり、コーポレートサイト内のオウンドメディアと使い分けると良いですね。

②ホワイトペーパー

自社の商品・サービスに関わるキーワードを深く掘り下げた資料を作成して配信する施策です。訪問者に対してダウンロードを促し、メールアドレスの収集やリードナーチャリングに活用できます。

資料をダウンロードするためには個人情報の入力を条件とすることで、顧客接点を獲得できます。その後、メールマガジンの配信なども行うようにすれば、継続的なアプローチが可能となります。また、質のいい情報を届けることができれば、その後の商談にもつながることが期待できます。

ブログ記事同様、専門性の高い商品やサービスを提供している企業にとっては、ユーザーの育成にもつながる施策として有効です。

■アリウープでもホワイトペーパーを作成しています。ぜひ参考にしてみてください。

③メールマガジン

既存顧客、過去に名刺交換をした方、自社サイトからメールマガジンの配信登録をした方などに向けて、自社の最新情報や、商品・サービス・業界に関連したニュースなどをメールで配信する施策です。

上述の通り、既に自社との接点があるユーザーに向けての情報発信となるため、関係をさらに強化したり、リピート率を高めたり、休眠顧客の掘り起こしをしたりすることにつながります。

メールマガジンはどのような企業にもおすすめできますが、EC事業者の場合は、セールのタイミングなどで顧客にアプローチできるため、特におすすめと言えます。

④動画コンテンツ

視覚的なコンテンツは、情報を迅速かつ効果的に伝える手段として有効です。ユーザーの注意を引きつけるだけでなく、共有されやすい特性があります。

近年、動画はコンテンツマーケティングの中でも特に効果的な手法となっています。YouTubeやTikTok、Instagramのリールなど、動画プラットフォームの成長に伴い、企業もこれらを活用して視覚的に強いメッセージを伝えられるようになっています。動画は視覚と聴覚に訴えるため、文章や画像だけでは伝えきれない内容を、よりスピーディーに、より直感的にユーザーに伝えることができます。

⑤プレスリリース

自社の新しい製品・サービスのリリース、受賞歴、イベント開催など、重要なニュースをメディア関係者に広めるための施策です。メディアの目に留まることができれば、それぞれの媒体で記事にしたり、SNSで拡散したりしてくれます。自分たちだけでは届かなかったようなユーザーの元にも情報が届く可能性があり、認知度の向上に役立つでしょう。

新たに製品・サービスを開発したり、イベントを開催したりする時に有効な施策です。

⑥SNS

Facebook、X(旧Twitter)、InstagramなどのSNSを活用して自社の情報を発信していく施策です。幅広い層が利用しているため、広範囲に自社をアピールすることができます。また、顧客とのリアルタイムなコミュニケーションを行ったり、エンゲージメントを高めてファンを育成したりすることもできます。投稿が注目を浴びて「バズる」ことができれば、多くの購買行動につながる可能性もあります。

その反面、闇雲に情報を発信するだけでは効果を上げることはできません。運用するためのノウハウが必要となります。また、誤った情報や、不適切な情報を発信することで炎上リスクが生じる恐れもあります。さらに、選択するプラットフォームによっては運用方法もまったく異なってくるため、自社の目的やターゲットに応じて選択する必要があります。

幅広いユーザーにアプローチしたい企業や、ファッションや料理などビジュアル要素が重視される企業、自社サイトやオウンドメディアへの誘引を図りたい企業におすすめの施策と言えます。

⑦ウェビナー(セミナー)

Web上でセミナーを開催し、自社が持つ知識やノウハウを解説したり、ハウツーを紹介したりする施策です。言葉で直接ユーザーに情報を伝えられるため、自社の強みをアピールできます。また、ユーザーを交えたディスカッションや質疑応答などを行うことで、見込み顧客の獲得や、既存顧客との関係強化なども期待できます。

しかし、認知度のある企業以外は集客が難しく、ある程度自社に興味を持っているユーザーでないと参加してもらうことが難しい側面もあるので、まずはパートナー企業と共催することで双方のリードから集客を増やしていく…というスタートも良いと思います。

そして、セミナー後のアンケートも財産になります。こちらが知りたい質問を入れておくことで、自社サービスの改善につながるコメントをいただいたり、

時には厳しいご意見をいただいたりと、学びが多いのもポイントです。

専門性の高い商品やサービスを扱っている企業や、既存顧客との関係を強化したい企業におすすめの施策です。

上記に記載した手法それぞれ細かくは違ってきますが、考え方で共通することは以下です。

1. ニーズの把握

ターゲットのニーズや関心を理解することが、コンテンツ作成の基本です。年齢、職業、興味関心、購買意欲などを考慮したペルソナ設定が重要です。市場調査やフィードバックを活用し、具体的なテーマを設定します。

一方的に自社の伝えたい情報ばかりを記載しても意味がありません。

例えば、単なる宣伝ではなく、ユーザーの課題を解決するコンテンツなども必要です。ユーザーが抱える課題や悩みに焦点を当て、具体的な解決策を提示することも効果的です。

2. 検索エンジン最適化(SEO)

それぞれのコンテンツが検索エンジンで見つけやすいように、キーワードの最適化やメタデータの設定を行うことが重要です。質の高いコンテンツは、SEO効果を高め、検索順位を向上させます。

3. 継続的な新規コンテンツ発信と更新

コンテンツは一度作成して終わりではありません。定期的に新しいコンテンツを作成したり、既存コンテンツを更新する必要があります。

トレンドや市場の変化に対応することで、常に新しい情報を提供していきます。

4. 他部署との連携を強化する

3の継続的なコンテンツの発信にも関連しますが、コンテンツマーケティングは、営業やカスタマーサポートなど、他の部署との連携が重要です。一つの部署だけで完結するには限界があり、発信したいこともすぐネタ切れになってしまう可能性も。

例えば、営業部門が持つ顧客の課題やニーズの情報を活用することで、よりターゲットに刺さるコンテンツを作成できるようになります。

次に、 コンテンツマーケティングを取り入れる際の注意点について、具体的な事例を交えてご説明します。

ターゲットオーディエンスを明確にする

注意点: 誰に向けてコンテンツを作成するかを明確にしないと、内容が一般的になり、響かないことが多いです。

事例: ある企業が幅広い層をターゲットにしたブログを立ち上げましたが、結果として誰のための情報かが不明確となり、訪問者が定着しませんでした。その後、特定の業界や職種に特化したコンテンツを作成し、読者の関心を引くことに成功しました。

一貫性のあるメッセージを発信する

注意点: ブランドメッセージやトーンが一貫していないと、信頼性が損なわれる恐れがあります。

事例: 社内各部署にSNS担当が数名おり、製品に関していつも異なるトーンでのコンテンツを発信した結果、混乱を招き、顧客がどのようなブランドイメージを持つべきか分からなくなっているようでした。その後、社内のガイドラインを設けて一貫したメッセージを発信することで、ブランドの認知度と信頼性が向上しました。

SEO対策の重要性を知る

注意点: コンテンツがいくら優れていても、検索エンジン最適化(SEO)がされていなければ、見つけてもらえない可能性が高いです。

事例: SEO対策を理解できておらず、せっかく優れた記事や事例などを作成してもアクセス数が伸びない状況に直面しました。キーワードリサーチなどを行うことで、トラフィックが増加し、顧客の獲得に成功しました。

コンテンツの質と量なら質を優先する

注意点: とにかく大量生産!と数を増やすことにフォーカスしすぎると、内容の質が低下し、逆にブランドイメージを損なうことがあります。

事例: ある企業が短期間で大量のコンテンツを作成した結果、内容が薄く、訪問者がすぐに離脱してしまう状況が発生しました。その後、質の高い深掘りコンテンツを作成することに注力したところ、ページ滞在時間も増え、リピーターが増加しました。

データ分析と効果測定を大切にする

注意点: コンテンツマーケティングの効果を測定しないと、どの施策が成功したかを把握できません。

事例: コンテンツを発信するも効果測定を行わなかったため、成功している施策を見逃して他の施策を進めてしまいました。適切な分析ツールを導入し、アクセス数やコンバージョン率を定期的に確認することで、成功したコンテンツを特定し、戦略を最適化しました。

コンテンツマーケティングは一度で終わりではなく、業界の変化やトレンドに応じてコンテンツを更新する必要があり、成功させるためには、戦略的な計画と継続的な努力が不可欠です。そして、PDCAを回すためにはアクセス解析も重要であるということがご理解いただけたかと思います。

【成果に繋げるアクセス解析のポイント!ホワイトペーパーダウンロード】

次はGoogleのSEO対策やサイト評価と絡めて、コンテンツマーケティングの重要性について詳しく説明します。

Web上のコンテンツマーケティングを行う上で切っても切れない、"GoogleとSEO"についても理解しておきましょう。

■質の高いコンテンツがSEOに寄与する

Googleは、ユーザーにとって有益な情報を提供するサイトを高く評価します。質の高いコンテンツは、ユーザーのニーズを満たし、検索エンジンからの評価を向上させる要因となります。例えば、専門的な知識を提供するコンテンツは、他サイトからのリンク(バックリンク)を獲得しやすく、SEO対策として効果的です。

■キーワード戦略の重要性

コンテンツマーケティングでは、ターゲットとするキーワードを意識してコンテンツを作成することが重要です。検索エンジンはキーワードを基にコンテンツの関連性を評価します。関連するキーワードを適切に使用したコンテンツは、検索結果での上位表示を促進します。

■更新頻度と新鮮なコンテンツ

Googleは、新しい情報を提供するサイトを好みます。定期的にコンテンツを更新することで、サイトの新鮮さが保たれ、SEO評価が向上します。たとえば、業界のトレンドや最新情報を反映したブログ記事を定期的に発信することで、検索エンジンにおける評価が高まります。

■エンゲージメントの向上

有益で魅力的なコンテンツは、ユーザーの滞在時間を延ばし、直帰率を低下させます。Googleは、ユーザーの行動データを分析し、サイトの評価に反映させるため、訪問者が長時間滞在し、他のページも閲覧する場合、サイトは高評価を受けやすくなります。

上記のようにGoogleの評価についても頭に入れておきながらコンテンツマーケティングを進めていきましょう。

コンテンツマーケティングは、自社の魅力を効果的に伝え、顧客との関係を深めるために非常に有効な手法です。

記事でご説明したとおり、ターゲットの明確化や一貫したメッセージ、SEO対策など、注意すべきポイントが多くありますし、コンテンツマーケティングは一度行ったら終わりではありません。

市場やユーザーのニーズは常に変化するため、定期的に戦略を見直し、新しいアプローチを模索することが重要です。アクセス解析ツールなどを利用し、どのコンテンツが効果的であったかを評価し、次の戦略に反映させましょう。

コンテンツマーケティングは様々な手法がありますが、常にユーザー視点に立ったコンテンツを提供することで、ビジネスの成長につながるコンテンツマーケティングが実現します。

また、いずれの手法を選ぶにしても、簡単に効果が出るものではありません。専門的な知識・技術・ノウハウが求められますし、成果が出るまでの根気も必要です。

より精度の高いコンテンツマーケティングを実施するには、専門家の手を借りることも有効です。

アリウープはこれまで数多くのお客様のコンテンツマーケティングをサポートしてきた実績があります。コンテンツマーケティングについてもっと詳しく知りたい、自社の施策を手伝ってもらいたいという方は、お気軽にご相談ください

【BtoBサイトのリニューアルで顧客接点を強化、コンバージョン2.2倍を実現 アルミ外壁パネル・内外装建材「アートテック」サイト 大日本印刷株式会社 生活空間事業部】

直接的なキーワードだけでは十分な検索流入数が見込めないこともあり、ニーズが顕在化していない潜在層向けのキーワードも重視したサイト設計をご提案しました。

さらに、「質感×柄×表面仕上」を掛け合わせてオーダーメイドのデザインを実現できるアートテックの特長を訴求するため、デザインバリエーションや採用事例を豊富に掲載し、サイト内の回遊を増やすための仕掛けも盛り込みました。

結果、リニューアル前後6ヶ月の数値を比較すると、自然検索流入がリニューアル前の約2.2倍に増加、問い合わせのコンバージョン数(広告によるコンバージョンを除く)についても約2.2倍に増加しました。

↓詳しくは是非実績ページをご覧くださいませ!