【初心者向け】コーポレートサイトリニューアルを成功させるための進め方とポイント徹底解説

Blog東京・大阪のWeb制作会社アリウープのナレッジBlog

本日は、「EFO(入力フォーム最適化)」についてアリウープブログで解説をしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

EFO(入力フォーム最適化)とは、お問い合わせの入力フォームをユーザーが入力しやすいように改善し、フォームの送信完了に至る割合を向上させる施策のことです。

一般的にフォームは

①必須項目を正しく記入

②エラーが出た箇所は内容に従って修正・確認

③送信ボタンを押す

といった一連の工程を最後まできちんと行わないと情報が送信されません。必須記入項目が多い、エラー内容がわかりにくいなど、フォームからの離脱を招いている原因を分析・改善することでコンバージョン率の向上が期待できます。

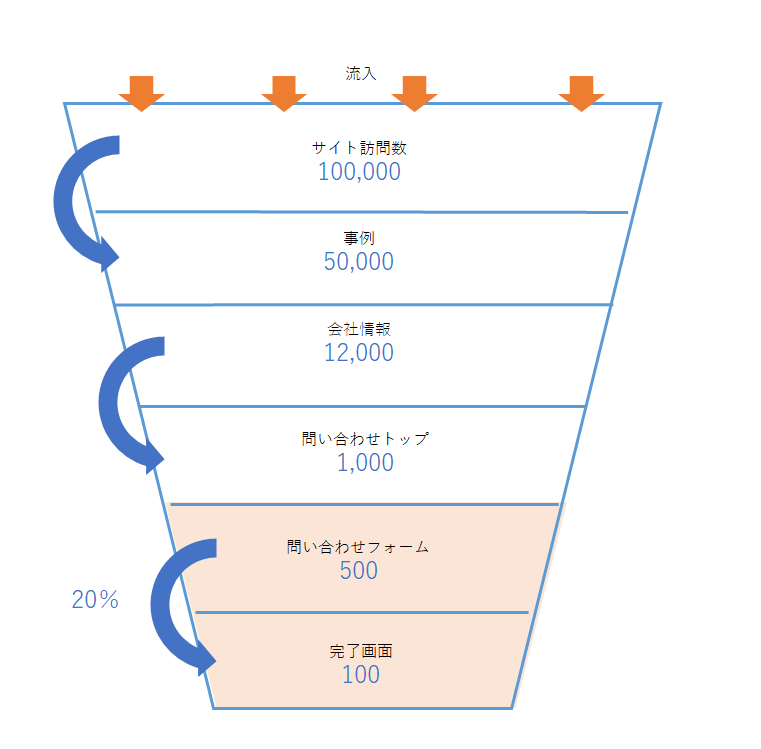

自社サービスに関する問い合わせフォームを設置している、コーポレートサイトを例に考えてみます。ユーザーはサイト内を回遊し興味のある情報を見て、もっと詳しい情報を知りたい、話を聞いてみたいと思った際に問い合わせフォームへと進みます。

このようなユーザーの動きは、サイト全体への流入数や主要コンテンツの閲覧数などをGoogle Analyticsから数字を抽出して埋め、下記のような台形の図で表すことができます。

かなり簡略化していますが、サイト訪問者を重要なコンテンツへ誘導できているか、回遊のどこに課題があるかを把握しやすくなるので、弊社でコンサルティングを行う際にもよく利用しています。

この例では、問い合わせフォームへ来た訪問のうち、完了まで至っているのは20%です。逆にいうと80%はフォームまで来たのに離脱しているということになります。

とても多いと感じる方もいるかもしれませんが、80%くらいの離脱は実はそう珍しいことではなく、70%くらいの離脱は一般的ともいわれています。

もしこの例で、フォームの離脱率を80%→75%に引き上げることができれば、問い合わせ完了数は100→125に増加します。

問い合わせ数をコンバージョンに設定している場合、EFOを行うことでサイト全体の改修など大掛かりなことをしなくともコンバージョンアップを狙える可能性があります。これがEFOが重要といわれる理由の1つです。

ちなみに上記の図では他の矢印の箇所も数字や割合を埋めることで、フォーム以外の課題も見ていくことができます。そもそもサイトへの流入が少ない、流入はあっても重要コンテンツへ誘導できていない、問い合わせへ誘導できていないなどの課題が発見された場合はそれぞれ対策を行う必要があります。

入力項目を最小限にする

「必須項目」だけに絞る(名前・メールアドレス・問い合わせ内容のみ)

など不要な項目を削減することで、入力の手間を減らしていきます。

改善例:

・「会社名」や「住所」が不要なら省略

・電話番号の入力を必須ではなく任意に

・住所自動入力(郵便番号からの住所補完)

・カレンダー選択式の日付入力

※入力途中でのデータ保存機能

フォーム入力途中でデータを保存し、誤ってリロードしても入力内容が消えない仕組みを導入することも可能です。

スマホ対応を強化する(モバイルフレンドリー化)

スマホユーザーの増加に対応し、タップしやすいボタン、適切なフォントサイズ、レスポンシブデザインを採用していきましょう。

改善例:

・入力欄をタップしやすい大きさにする

・数字入力が必要な場合は、自動で数字キーボードを表示

・「送信」ボタンをスクロールせずに押せるよう配置

エラーメッセージの最適化

ユーザーが間違った入力をしたときに、分かりやすいエラーメッセージをリアルタイムで表示することで、ストレスを減らせます。

「入力が間違っています」ではなく、「メールアドレスは半角英数字で入力してください」のように具体的な説明をしましょう。

改善例:

・「このフィールドは必須です」ではなく、「メールアドレスを正しく入力してください(例: example@example.com)」と具体的に説明

・フィールドごとにエラーメッセージを表示し、ユーザーがすぐに修正できるようにする

フォームのデザインと視認性の向上

フォームが視認しやすく、使いやすいデザインになっているかを確認しましょう。

改善例:

・入力欄のサイズを適切にし、余白を十分に確保

・「送信」ではなく、「無料で相談する」「見積もり依頼する」など具体的な文言に変更。

・送信ボタンは目立つ色にし、クリックしやすい位置に配置

上記のポイントがクリアできているか自社のサイトを確認してみましょう。

EFOを重視すべきサイトとしては、フォーム送信完了をコンバージョンとしているサイトすべてといえるかと思います。どの業種やサイトも大切なことですが、特に効果が出やすいと考えられるのは以下のようなサイトです。

・フォームの入力項目が多いサイト

例えば保険の申込みなど入力項目が多くなりがちなサイトでは、入力がストレスになり離脱を招いてしまう可能性が高くなります。必須入力項目はできるだけ少ないにこしたことはありませんが、どうしても多くなってしまう場合、ページをわけて項目を少なく見せたり、ステップと現在地を記載するなどして、ユーザーのやる気をそがないような工夫も重要になります。

・タイピングやデバイス操作スキルが低いユーザーがターゲットのサイト

PCやスマートフォンで情報を入力し送信する作業をハードルが高いと感じる方は意外と多いものです。特に高齢の方はその傾向が強いため、入力箇所をわかりやすい色で示したり、文字を大きく表示したりといった対策も重要になります。

・BtoB事業のコーポレートサイト

BtoBビジネスのサイトでは、一般的にコンシューマー相手のビジネスよりも問い合わせ数が少ないこと、既存顧客の割合が高いことなどの理由から、Web上でのお問い合わせ獲得が軽視されているケースが時々見られます。

また、組織役割上問い合わせ先が複数になり、どうしても導線が複雑になってしまうサイトもあります。そのようなサイトではEFOだけでなくサイト全体の導線の見直しなども効果的と考えられます。

EFO(エントリーフォーム最適化)を行うことでCVを増やすことができますが、適切に実施しないと逆効果になることもあります。ここでは、EFOを実施する際に注意すべきポイントを解説します。

① ユーザー目線での最適化を忘れない

EFOの目的は、ユーザーがストレスなくフォームを入力できるようにすることです。企業側の都合で「データを多く取得したい」と考えてしまうと、項目が増えてしまい、結果的に離脱率が高くなるケースがあります。

→ 不要な入力項目を省き、ユーザーの負担を軽減することが重要です。

② スマホ対応を徹底する

最近では、多くのユーザーがスマートフォンから問い合わせを行っています。そのため、スマホでの操作性を考慮せずにEFOを実施すると、PCではスムーズでもスマホでは使いにくいという問題が発生します。

→ モバイルファーストでフォームを設計し、タップしやすいボタンサイズや入力支援機能を導入しましょう。

③ 自動入力補助機能の過信に注意

先ほど説明した入力補助(オートコンプリート機能や住所自動入力機能など)は便利ですが、誤入力のリスクもあります。例えば、郵便番号から自動入力された住所が間違っている場合、ユーザーは気づかずにそのまま送信してしまうかもしれません。

→ 自動入力後にユーザーが確認・修正できる仕組みを取り入れましょう。

④ A/Bテストを実施しながら最適化する

「最適なフォームの形」は業種やターゲットによって異なります。そのため、一般的なEFOの施策を取り入れるだけではなく、実際のデータを分析しながら改善を続けることが重要です。

→ A/Bテストを実施し、どのフォームデザインや項目の削減が効果的かを検証しましょう。

上記も意識しながら見直す必要があります。

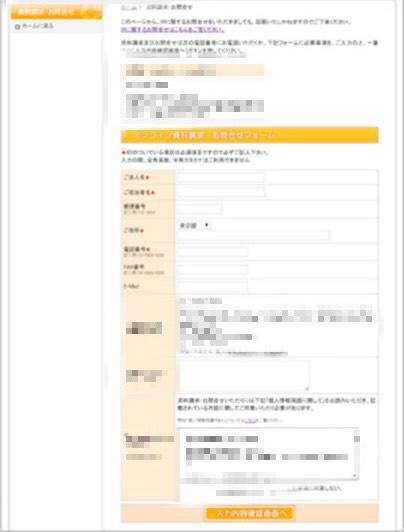

実際に弊社でEFOをご提案し改善した事例をご紹介します。BtoBの事業を行っているお客様で自社サービスの資料請求・問い合わせ受付のフォームをサイトに設置していました。

改善前のフォームは、まずスマートフォンに最適化されていないという大きな課題がありました。PCではそこそこ入力しやすいフォームでも、画面が小さいスマートフォンでは入力しにくいということはよくあります。特にスマートフォンアクセスが多いサイトでは重視するべきでしょう。

その他に、入力フィールドに至るまでに多くの注意書きを読ませる構成になっていたり、必須入力項目が多かったり、必須表示がわかりにくい、入力をサポートする機能を実装していない、入力エラーについて詳細の内容を表示していないなど多くの課題がありました。

よくあるフォームのように見えても、改善すべき点は多くあります。

また、フォーム送信完了後にユーザーへサンクスメールを送信できていないという課題もありました。コンバージョン率向上には関係しませんが、問い合わせ内容をきちんと受け取り、○日以内にご連絡します、といったメールを送信することでユーザーに安心感を与えられるので忘れずに設定したいところです。

こちらのお客様の例では、フォーム離脱率を約6%向上させることに成功しました。問い合わせ実数ベースでも1.5倍程度の伸びが見られ、大変感謝していただきました。

“Webサイトのコンバージョンを上げないといけない”という課題がある場合、大規模なリニューアルが必要になるのでは…?とイメージする方も多いと思いますが、このように、まずはEFO(入力フォーム最適化)を行うことで、改善できる場合もあるのです。

アリウープでは、サイトの課題を見つけるところから改善案のご提示、実施とニーズ、ご予算に合わせて対応可能です。お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。